Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegen unzählige Plastikflaschen, die mit Wasser gefüllt sind. Wir halten diesmal an, da uns solche Ansammlungen schon öfters aufgefallen sind und sie aber bisher als Müllberge gehalten haben. Nach genauerem Hinsehen bemerken wir hinter den Flaschen einen kleinen Altar auf welchem eine Gipsfigur in Form einer auf dem Rücken liegenden Frau samt Säugling an ihrer Brust darstellt. Wir können uns keinen Reim daraus machen und erkundigen uns bei Jorge, einem Kioskbudenbesitzer im nächsten Dorf. Er erzählt uns die Geschichte von Deolinda Correa, die sich 1841 ereignet hat. Deolinda Correa war eine mutige Frau die sich im hochschwangerem Zustand ohne Wasser und Proviant in die Wüste begab auf der Suche nach ihrem Mann den sie aus der Armee befreien wollte. Sie gebar unterwegs und starb den Tod des verdurstens. Aber das Kind lebte, trotz allem weiter da ihre Brüste noch Milch gaben. Auf den Rücken liegend, eine Brust entblößt, auf ihrem Bauch der Säugling, so fanden Gauchos sie und retteten das Kind. Alle Jahre zum Osterwochenende pilgern über 50 000 Gläubige an die Stelle wo man sie gefunden hat. Die Difunta (span.= Verstorbene) Correa ist in Argentinien eine Volksheilige, auch wenn die Kirche sie nicht als solche anerkennt. Wer an sie glaubt – denen hilft sie in allen Lebenslagen und schon viele Wunder hat sie vollbracht. Es gibt unendlich viele Geschichten von den Wundern, die sie vollbracht hat.

Sie ist auch die Schutzheilige der Fernfahrer. Von Feuerland bis zur bolivianischen Grenze hoch kann man zu tausenden ihrer Altarverehrungen an den Straßenrändern finden. Irgendwann haben Leute angefangen Wasser zurückzulassen, damit kein Reisender verdursten sollte, so wie die Difunta. Früher war das Wasser zum Trinken da. Heute bleiben die Flaschen liegen, bis sie jemand wegräumt. Auch wir genehmigen uns noch ein kühlen Trink bei Jorge bevor wir an diesem heißen Tag wieder das „Asphaltflimmern“ vor unsern Augen haben. Wir sind wieder auf der Cuarenta unterwegs. Der bröckelnde Teerbelag verschmilzt langsam mit der roten Erdstraße. Es geht durch phantastisch karge Öde mit tausenden von Kandelaberkakteen. Im Rückspiegel sehen wir unsere Staubfahnen hoch wirbeln. Wir sehnten uns zwar nach sonnigem warmen Wetter aber mit so einer gnadenlosen Hitze hatten wir nicht gerechnet. Das Valle de la Luna und die berühmte Talampaya-Schlucht, wo Klapper- und Korallenschlangen zu Hause sind, lassen wir aus, denn was wir in den letzten Tagen an Naturschönheit erleben durften, kann man kaum noch überbieten. Dies müssen wir erst mal verarbeiten. Wir fahren weiter durch Kakteenland über die Schluchtenstraße der Cuesta de Miranda mit seinen 800 Kurven und erreichen am Abend Chilecito wo wir im Nachbarort Santa Florentina auf einem trostlosen heruntergekommenen Campingplatz übernachten.

Neuer Tag, neues Glück. Was würde zu einem heißen Tag besser als Tagesziel passen als die heißen Thermen von Fiambala. Wir machen uns auf den Weg zu den 260 Kilometer entfernten Naturtermen. Ca. 15 Kilometer östlich von Fiambala liegen in einer Schlucht auf 1800 m Meereshöhe 12 Badebecken die unter schattigen alten Bäumen terrassenförmig angelegt sind. Im obersten Becken kommt das Wasser mit 44°C aus dem Berg. Wenn die Becken voll sind, fließt das Wasser über einen kleinen Wasserfall in das jeweils darunter liegende Becken. Jedes weitere Becken hat dadurch eine um ca. 1 Grad niedrigere Wassertemperatur. Es wird dunkel und die meisten Tagesgäste haben ihre Heimreise bereits angetreten. Nur wenige badefreudige verbringen die Nacht hier oben an den Thermen. Wir lernen zwei Hamburger kennen mit denen wir uns bis 1:00 Uhr morgens in dem warmen Becken unter einem wunderschönen Sternenhimmel unterhalten. Am Morgen werden wir durch Baulärm geweckt. Der Parkplatz auf dem wir die Nacht verbracht haben wird zur Baustelle. Ohne Frühstück flüchten wir ins Tal. Kurzfristig beschließen wir, heute unsere zweite Andenüberquerung über den San Francisco Pass zurück nach Chile durchzuführen. Diesmal haben wir uns besser akklimatisiert und hoffen, dass das wir dadurch die Überquerung ohne gesundheitliche Probleme meistern. Die Passhöhe liegt auf 4748 m über dem Meeresspiegel. Wir tanken nochmal voll, denn die nächste Tankstelle von hier aus wird erst wieder im 580 Kilometer entfernten chilenischen Copiapo sein.Wir fahren – im warsten Sinne des Wortes – durch eine atemberaubend schöne Landschaft.

Der San Francisco-Paß ist ein sehr farbiger Pass, alle paar Kilometer wechselt das Gestein der umliegenden Berge seine Farben. Die einzigen Tiere welche wir hier oben noch zu Gesicht bekommen sind ein paar wilde Esel. Auf der argentinischen Seite ist die Straße bis zur Passhöhe durchgehend geteert. Mit zunehmender Höhe wird die Luft natürlich immer dünner. Michaela hat kurzfristig mal Herzrasen. Das ist ein eindeutiges Symptom der Puna (Höhenkrankheit). Nach ein paar Minuten ist es wieder vorbei. Ansonsten haben wir keine Probleme mehr. Alle 10 Kilometer stehen kleine Schutzhütten mit Sauerstoffflaschen und Erste Hilfe-Ausrüstung für Notfälle bereit.

Die argentinische Grenzabfertigung erfolgt kurz vor der Passhöhe. Die beiden Hamburger, die wir gestern in der Therme kennen lernten, kommen uns entgegen. Sie starteten heute schon sehr früh und wollten lediglich bis zur Passhöhe fahren, um sich abends dann wieder in den Thermen auszuruhen. Nur noch wenige Kilometer und wir sind am Pass angekommen auf 4748 m, der zugleich die Grenze zwischen Argentinien und Chile markiert. Auf chilenischem Gebiet geht es weiter auf Schotterpisten über eine weite Hochebene die auf über 4500 m liegt.

Im wahrsten Sinne des Wortes, wir fahren durch eine „atemberaubende“ Berglandschaft. An einer Lagune entdecken wir zwei Naturthermen und halten kurz unsere Füße ins badewannenwarme Wasser. Danach geht es Stunden weiter quer über die einsame Hochebene.

Ringsum ragen die Berge majestätisch in den Himmel. Alle Gipfel sind über 6000 Meter hoch. Wir kommen am Salzsee Maricunga vorbei wo unweit die chilenische Grenzstation steht. Zwei junge gelangweilte Grenzbeamte fertigen uns ab. Michaela hat wieder mal all unser Gemüse und Obst super versteckt – dachten wir! Die üblichen Fragen:“ Haben sie Milchprodukte, Fleisch, Obst oder Gemüse dabei“. Im selben Moment als Michaela selbstbewusst sagt „Natürlich nicht“, öffnet einer der Grenzer den Geschirrschrank und eine Tomate kommt ihm entgegengekullert. Er nimmt es mit Humor und wir müssen alle vier hellauf lachen. Die Tomaten werden trotzdem beschlagnahmt. Bevor wir wieder weiterfahren, vergnügen wir uns zusammen mit den Grenzern noch bei einer Tüte Haribo Goldbärchen, die wir in einen Supermark in La Serenas entdeckten und hier seltenheitswert hat. Es geht weiter. Nun kommen wir endlich von der Höhe runter und es geht stetig bergab die ganzen 180 Kilometer bis Copiapo. Kurz vor Copiapo ist die Region wieder besiedelt. Außer einigen Minen gibt es da oben nichts. Es ist bereits finster und deshalb übernachten wir an einer Esso-Tankstelle. Am nächsten Morgen geht es weiter auf der Panamericana in Richtung Norden. Wir befinden uns bereits in den südlichen Ausläufern der Atacama, eine der heißesten und trockensten Wüste auf diesem Planeten. In manchen Gegenden hat es hier schon seit über einhundert Jahre nicht mehr geregnet. Bei Chanaral machen wir noch mal einen Abstecher ans Meer wo sich der kleine Nationalpark „Pan de Azucar“ befindet, was soviel wie Zuckerhut heißt.

Die Besonderheit dieses Nationalparks sind die Kakteen, von denen zwanzig verschiedene Arten seiner Spezies nur hier wachsen. Die zweite Besonderheit – zumindest für uns – : Ingo, Joli und Reni, stehen mit ihrem Fahrzeug am Strand. Wie klein ist doch die Welt. Den Abend verbringen wir gemeinsam bevor wir am nächsten Morgen auf die Panamericana zurückkehren. Das Schweizer Trio bleibt noch einen Tag im Nationalpark.

Fast 1000 Kilometer durchzieht die Panamericana die Atacama-Wüste. Es ist Sonntag, nur vereinzelt kommen uns Fahrzeuge entgegen. Meist sind es LKW´s auf der Rückfahrt, die Güter in den dünn besiedelten Nordens Chile liefern. Soweit das Auge reicht, Wüste bis zum Horizont in den verschiedensten Brauntönen . Wir sehen eine größere Stadt in der Ferne, es muss Antofagasta sein. Eine der wenigen großen Städte im Norden. Als wir näher kommen sehen wir nur kniehohe Sträucher. Es ist eine Fata Morgana. Durch das Flimmern der Hitze wurden wir getäuscht. Am Spätnachmittag, endlich eine kühle Brise vom Meer . Nun können wir aber wirklich nicht mehr weit von Antofagasta entfernt sein.

Die 300 000 Einwohnerstadt ist auf einen Streifen von 15 Kilometer Länge terrassenförmig zwischen Meer und der Küstenkordillere eingebetet. Seit der Kupferpreis am Weltmarkt gestiegen ist, boomt die Wüstenstadt am Rande der Atacama. Minen wurden im Hinterland wieder geöffnet und von Antofagasta aus werden die wertvollen Metallplatten in die ganze Welt verschifft. Es geht weiter an der Küste bis Tocopilla bevor wir über Calama in das Wüstendorf San Pedro de Atacama fahren. Wir haben noch 200 Kilometer vor uns. Unterwegs nehmen wir Roman mit, der mit seinen defekten Pkw am Straßenrand steht. Kurze Zeit später stehen wir selbst an einer Steigung. Die Temperatur des Kühlwasser ist gestiegen. Dies ist uns unerklärlich. Beide Lüfter arbeiten, es ist genügend Kühlwasser im Kühler. Sollte es die dünne Luft und die Steigung sein, den wir sind bereits auf 3000 Meter über Meereshöhe. Wir warten bis das Wasser wieder abgekühlt ist und es geht weiter, Gott sei Dank bergab und ohne Probleme. Während der Fahrt erzählt uns Roman, das er in Chuquicamata, in der weltgrößten Kupfertagebaumine arbeitet die wir in wenigen Minuten passieren werden. In Calama lassen wir ihn raus. Er gibt uns seine Telefonnummer und lädt uns bei sich zu Hause ein. Mehr davon später. Kurz vor San Pedro stehen wir auf einer Anhöhe und sehen runter ins Tal bis zum Salar de Atacama (Salzsee) im Süden. Wir sehen nur eine grüne Oase von Bäumen und Sträuchern, keine Häuser nichts. Das besondere an dem Oasendorf ist die jahrhundert alte Flachbauweise der Häuser die meist aus getrockneten Lehmziegeln und Kaktusholz gebaut sind. Keines der Häuser verfügt über ein weiteres Stockwerk (bis auf das Polizeigebäude) und somit sind die Bäume höher und der Ort wirkt von der Ferne unsichtbar.

Vor 16 Jahren war ich schon einmal hier und ich hatte die Befürchtung der Ort hat sich auf Grund des zunehmenden Tourismus stark verändert. Baulich kann ich nun sagen hat sich nicht viel verändert und der Ort hat seinen Flair behalten. Der Tourismus hat natürlich erheblich zugenommen und somit sind aus vielen Wohnhäusern Souvenierläden, Reisebüros oder Restaurants geworden. Trotz allem hat es immer noch seinen Reiz, wenn man abends durch die engen Gässchen mit den weißgekalkten und lehmfarbenen Häusern schlendert. Zu den wenigen Sehenswürdigkeiten im Ort gehört die schlichte Dorfkirche „ Iglesia de San Pedro“ aus dem achtzehnten Jahrhundert mit seinen Dachstuhl der aus Kaktusholz gezimmert ist.

Unsere Residenz schlagen wir für einige Tage in der Ortsmitte im Hof des Takha Takha (Hotel-Camping) auf, neben einem schönen Malvengarten. Dies ist eine gute Basisstation für Touren die uns ins Umland führen. Außerdem sind wir in zwei Minuten in der „Fußgängerzone“ des Dorfes.

Wir haben uns mit unseren Schweizer Freunden Joli, Reni und Ingo verabredet, die zwei Tage nach uns eintreffen. Reparaturen und Wartungsarbeiten werden am Auto erledigt, die Wäsche wird wieder auf Vordermann gebracht, wir kochen zusammen und haben wieder viel zu erzählen. Michaela, Reni und ich machen einen Tagesausflug zum Jama-Paß, der auf einer Höhe von 4400 m liegt.

San Pedro ist ideal um sich zu akklimatisieren, denn das Wüstendorf liegt auf einer Höhe von 2500 m. Somit merken wir die 2000 m Höhe kaum noch. Zuerst geht es 40 Kilometer nur bergauf. Oben an der Hochebene angekommen sehen wir Lamas und Alpakas weiden, die von indianischen Familien gehalten werden.

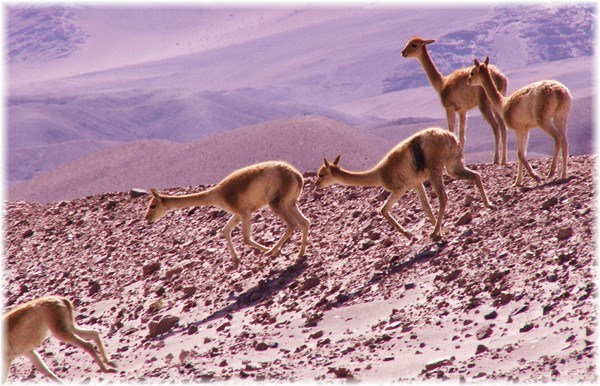

Außer ihren kleinen Lehmhäusern und den Herden besitzen viele Familien nichts. Lamas und Alpakas zählen zu der Familie der Kamele deshalb werden sie auch Anden-Kamele genannt. Es gibt noch zwei Arten von Tieren die hier oben auf dem Altiplano leben und ebenso zu der Familie der Kamele gezählt werden. Die wildlebenden und menschenscheuen Guanakos und die Vikunjas. Beide ähneln mehr dem europäischen Reh als einen Kamel. Ihr Fell bzw. die wunderbare Wolle welche man hieraus herstellen kann, wurde ihnen in den 70er Jahren fast zum Verhängnis und sie standen kurz vor dem Aussterben. Nur noch ca. 1000 Vikunjas wurden in Chile gezählt. Gerade noch rechtzeitig wurden sie unter den Artenschutz gestellt und so zählt man heute wieder über 27 000 Vikunjas. Die Wolle des Vikunjas gilt als die feinste im gesamten Tierreich.

Nun soviel zur Tierwelt. Es geht weiter über die Hochebene. Zur linker Hand thront der bolivianische Vulkan Licancabur mit einer stolzen Gipfelhöhe von 5930 m. Bei meiner ersten Südamerikareise wollte ich zusammen mit einem ebenfalls aus Bayern stammenden Radlfahrer den Gipfel dieses „Bilderbuch-Vulkans“, besteigen. Dreihundert Meter unterhalb des Gipfels mussten wir auf Grund von Erschöpfung und mangelnder Kräfte aufgeben. Heute genieße ich seine magische Ausstrahlung gerne aus der Ferne.

Wir fahren durch unwirtliche Landschaft. Salztonebenen beherrschen hier oben das Landschaftsbild. Mal wirkt die Gegend weich und sanft, mal bizarr und rau. Beim zurückfahren änderte sich die Landschaft erneut, aufgrund des Lichtes der tief stehenden Nachmittagssonne. Die Ebenen werden mit langen Schatten der umliegenden Bergriesen durchzogen.

Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang sind wir wieder in San Pedro zurück. Der Höhepunkt des Tages wird noch folgen. Unweit von San Pedro liegt das „Valle de la Luna“ (das Tal des Mondes). Eine Straße führt durch die „Mondlandschaft“. Es sind zwei Tage vor Vollmond und somit irrsinniges Glück für uns. Der Mond zeigt sich fast kugelrund.

Gerade als sich auf der einen Seite die Sonne vom Tag verabschiedet und das schwächer werdende Licht der Wüstenerde die schönsten Farbnuancen entlockt, kommt der Erdtrabant auf der anderen Seite hinter den Bergen hervor. Das Licht ändert sich von Minute zu Minute. Einige Touristenbusse stehen schon am Parkplatz an der großen Sanddünne. Knapp achtzig „Fotohungrige“ stürmen in Rekordzeit die Sanddüne hoch und knipsen wie die Weltmeister.

Wir natürlich auch, allerdings von eine Nachbarberg aus. Das Lichtspektakel in der klaren Wüstenluft dauert nicht lange und die letzten Busse verlassen schon wieder das „Mondtal“. Es kehrt wieder Ruhe ein nur der Mond wacht noch die ganze Nacht über seinem Tal.

Ingo und Joli warten schon auf unsere Rückkehr, denn es wird gleich gekocht. Beim Abendessen lassen wir den heutigen ereignisreichen Tag nochmals Revue passieren.

Die Abende in der Wüste sind kalt und so sitzen wir nicht lange im Freien sondern ziehen uns bald in unsere Fahrzeuge zurück. Wie schon auf der Hosteria Suizandina wurden aus ein paar Tagen letzen Endes 8 Tage. Ingo und Joli bringen Reni morgen nach Calama zum Flughafen. Ihr zweimonatiger Chileaufenthalt geht zu Ende. Wir haben heute ein Date mit Roman, den wir vor einer Woche auf dem Weg nach Calama von der Straße mitgenommen hatten, da sein Auto defekt war. Dieses Treffen findet nicht statt, warum wissen wir nicht. Beim vereinbarten Treffpunkt warten wir vergeblich. Wir rufen ein paar mal noch an und hinterlassen eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, aber ohne Erfolg. In Calama auf dem Municipal Camping lernen wir Volkmar und Gudrun aus Berlin kennen, die ebenfalls mit einem VW-Bus unterwegs sind. Daneben stehen Walter und Marion mit ihrem MAN-Lkw aus dem Ruhrgebiet. Wir haben alle das gleiche Ziel und das heißt BOLIVIEN. Wir fahren alle am gleichen Tag los aber zu unterschiedlichen Zeiten. Jeder muß zuvor noch einiges in der Stadt erledigen. So beschließen wir, dass wir uns auf den Weg zur bolivianischen Grenze, die noch 200 Kilometer entfernt ist, irgendwo an der Strecke bei einer ungefähren Höhe von 3000 Meter treffen. Dies ist eine Vorbeugemaßname um den Körper wieder langsam an die Höhe anzupassen, da es wieder mal über einen Paß von 4000 Metern geht der uns nach Bolivien führt. Michaela und ich besuchen das kleine Dorf Chiu Chiu, das auf der Strecke liegt. Einige Kilometer östlich davon gibt es eine kleine Lagune mit dem Namen „Inca Coya“. Oder besser gesagt ein rundes Wasserloch mitten in der Wüste, von dem bis heute kein Mensch weiß wie tief es ist. Schon der berühmte französische Meeresbiologe Jacques Cousteau war hier mit seinen Tauchern um bis zum Grunde dieses Wasserlochs zu tauchen. Bei 2000 Metern mussten sie aufgaben, da der Boden immer noch nicht in Sicht war.

Wir fahren vom „Loch der unbekannten Tiefe“ weiter Richtung Bolivien. Am Spätnachmittag sehen wir die beiden anderen Fahrzeuge in der Ferne stehen, die bereits ihren Standplatz für die Nacht bezogen haben. Wir stellen uns dazu. Es ist gerade noch Zeit schnell zusammen einen Kaffee zu trinken, dann verschwindet jeder in seinen Fahrzeug. Nachts wird es bitterkalt, -12°C

Nun, hier machen wir diesmal Schluß, wir sind kurz vor der Grenze. Im nächsten Reisebericht melden wir uns aus Bolivien.

Michaela und Raimund